幕末を生き抜いた名古屋商人に学ぶ

第1部 幕末の部

慶応4年(1868)

その12、江戸城無血開城

――その時名古屋は・・・血生臭い“青松葉事件”が起こった

鳥羽伏見の戦い勃発

慶勝は、新政府の議定に任ぜられた。小御所会議において慶喜に辞官納地と会津藩主松平容保の守護職解任と桑名藩主松平定敬の所司代解任を催告することが決定し、慶勝が通告役となった。慶勝は「まず慶喜の将軍辞職はゆるされたことを告げ、次に徳川家領400万石のうち200万石を朝廷の入費として差し出すように」との内命を伝えた。二条城は幕府軍、会津、桑名などの兵であふれ、だれもかれも極度に興奮していた。慶応3年(1867)12月22日、慶喜は二条城を出て大坂城に移った。

12月23日、江戸城の二の丸が放火で炎上した。薩摩の企てのようだった。西郷は既に10月頃から、江戸を攪乱する密命を帯びた人間を放っていた。この「薩摩が江戸で悪事を働いている」という報せは、28日に大坂城に届いた。慶喜も主戦派兵士達を抑えることができない状態になった。

「朝敵の汚名を残さず」という方針のもとで穏便に事を運んでいた慶喜だったが、この薩摩の挑発を許せなかった。そこで29日に、薩摩を討つことを決めた。慶喜ら幕府軍が駐留している大坂城では、強硬派は薩摩と一戦交えるべく、戦闘の準備を進め、兵力は一万五千余人にふくれ上がった。慶喜の公武合体推進の思惑とは関係なく、熱せられた鉄のように熱くなっている者も多かった。

年が改まり、慶応4年正月3日夕方、下鳥羽付近で街道を封鎖する薩摩藩兵と幕府軍との間で軍事的衝突が起こった。鳥羽での銃声が聞こえると伏見でも衝突し、戦端が開かれた。4日は一進一退の戦闘が続いたが、薩摩藩には20門の大砲があり、これが威力を発揮した。幕府側は旧式の先込め銃だったが、薩摩・長州軍は元込め銃だった。5日、錦の御旗が淀川の北側に翻った。この瞬間に幕府軍は賊軍となってしまった。

6日、戦いは終わり、慶喜は海路で江戸に逃げ帰った。

岩倉具視から旗幟鮮明にすることを迫られた尾張藩

鳥羽伏見の戦いにおいて、倒幕派にとって東海地区、特に尾張藩の動向は重大な関心の的であった。尾張藩がどちらに付くかで、天下の動向を左右しかねなかった。

大政奉還当時の諸藩の体制を見てみると、討幕の旗印を明確に掲げていたのは、薩摩と長州の2藩だけであった。土佐藩ですら討幕派よりの中間派であり、藩主山内容堂は公武合体論でありながら、藩内には土佐勤王党がいるという状態であった。一方、御三家を中心とした徳川方を見てみると、紀伊、尾張、水戸は幕府方に付くという態度は見せていない。はっきりと徳川方に付くと考えていたのは、桑名と会津の2藩だけであった。

尾張は交通の要衝であった。尾張が討幕派の前に立ちはだかったなら、陸路はもちろん、おそらく海路からもまったく東に行けない。また経済力、軍事力が大きかった。尾張藩は2万の戦闘兵力があった。薩長ら討幕派は合わせても数千だった。倒幕派は、何としても尾張を引き込んでおきたかった。

慶勝は御三家の筆頭ということで、朝廷と幕府の間を取り持つことができた。岩倉具視は、慶勝の影響力の大きさを知っていた。同時に尾張藩の中部、北陸、東海の諸藩に対する影響力というのは大変なものだった。尾張が勤王の旗印を掲げたということが知れると、尾張から東の藩は次から次へと勤王になびく。逆に尾張が佐幕の態度を明らかにすれば、東海北陸の諸藩が全部佐幕になってしまう可能性もあった。

慶喜は大政奉還を行ったが、それが慶喜の思惑どおりに進んでしまうことを岩倉は恐れていた。だから岩倉は、慶勝を新政府の要職に就かせ、御三家筆頭の尾張藩を自分の手の内に取り込もうと懸命であった。「尾張を自分達の側に取り込んでおかなければ、討幕への道は開けない」とさえ思っていたようだ。

将軍慶喜をいとこに、会津藩主松平容保、桑名藩主松平定敬を弟に持った慶勝は、複雑な立場に追い込まれた。いわば尾張藩は、自ら望んだわけではないが、維新におけるキャスティングボードを握ってしまった。

岩倉は蟄居処分が解かれたばかりだったが、真っ先に尾張藩に接近してきた。岩倉は尾張藩の京都駐在御用達役の林左門を密かに呼び、藩論の統一を急ぐことを要求した。この、まさに岩倉が尾張を取り込もうとしていたとき、足下の尾張藩内では、勤皇派と佐幕派の対立がますます表面化していた。藩内では、慶勝が上京していることや、政局の混乱もあり、再び佐幕派が台頭しつつあった。このため慶勝は慶応4年(1868)1月14日、急きょ帰国した。藩論を勤王倒幕へと統一するためであった。藩内にはまだ不穏な空気がくすぶっていた。

青松葉事件起きる

鳥羽・伏見の戦の翌5日、御所の警備をしていた尾張藩は朝廷から二条城の接収を命じられ、二条城へ入った。6日になると鳥羽・伏見で敗北した慶喜は容保、定敬を連れて大坂城を脱出し、開陽丸に乗り江戸へと逃亡して行った。7日、朝廷はついに幕府追討令を下した。

『勤王佐幕巷説二葉松』(左)『惟尾美代葵松葉』(右)

『勤王佐幕巷説二葉松』(左)『惟尾美代葵松葉』(右)(名古屋市博物館蔵)ともに青松葉事件を元にした小説

この時、知恩院で事務をとっていた徳川慶勝のもとへ、6日に尾張を出発した使者が重大な報せをもたらした。藩内のふいご党と呼ばれていた渡辺新左衛門らを中心にした佐幕派が、慶勝の子である幼君義宜を擁して、幕府軍に加わろうとしているというのである。まさしく尾張藩内のクーデター計画であった。1月12日になり慶勝は岩倉具視のもとへ重臣を遣わせ帰国の許しを乞うた。岩倉は、直ちに帰国して首謀者らを処刑するようにとの朝命を伝えたとされる。

1月15日、慶勝は三百人の兵を率いて尾張へと向かった。名古屋城を目前にした清須に到着したのが1月19日。ここで慶勝は一泊し、附家老成瀬正肥と落ち合い、深夜まで密議をした。

1月20日、名古屋城に着いた慶勝は、城内のすべての門を閉じさせた。老臣がクーデター計画の真偽を確かめるべきだと忠告したが、慶勝は頑として聞き入れなかった。その日のうちに御年寄列渡辺新左衛門、城代格大番頭榊原勘解由、大番頭格石川内蔵允の3人の藩士が呼ばれ、成瀬正肥から朝命により死を賜うと申し付けられた。3人の藩士は反論を試みたが、結局は受け入れられることなく、その日の夕刻、城内で斬首された。

帰城した藩主を迎えに出たまま、いつまで経っても帰らぬ藩士達の家族の元へ、城からの知らせが届いたのは夜半過ぎであった。しかもその内容は遺体の引き渡しのみならず、家邸・禄高の召し上げというものであった。

直ちに屋敷を明け渡すことを迫られた渡辺新左衛門の妻子らは他家へお預けとなった。他家へのお預けとはいっても実際は幽閉生活で、真冬であるにもかかわらず、湯の使用も許されない厳しいものであった。

榊原勘解由の屋敷では、主人の遺骸を検分するため、90歳になる父蓬庵が付き添いの女に助けられて玄関まで出た。息子の首を検分した父蓬庵は、翌朝、切腹して果てた。当時の武士階級には連座制が行われ、いかに理不尽なものであったとしても主人が刑を受けたならば家族にも累が及んだ。

1月21日になると慶勝は物頭以上の総登城を命じた。そして慶勝自らが、クーデターを企てた姦臣首謀の者を朝命によって処刑したことを伝え、この計画に関与したものがいたとしても帰順をすれば罪には問わないとして署名、血判させた。

だが、粛正はこの3人だけに留まることはなかった。1月25日までにさらに11人が斬首され20人が蟄居、隠居、減知などの処罰を受けた。その後、この事件は青松葉事件と呼ばれるようになった。

青松葉事件と言われるようになったのは、渡辺新左衛門の屋敷が青松葉屋敷と呼ばれていたとか、渡辺新左衛門が青松葉の雅号を用いた俳人でもあったためと言われている。

青松葉事件は謎が多く、未だ十分な解明はされていない。一番の謎は本当にクーデター計画があったのかということである。クーデター計画が本当であったとした場合、急いで帰らなければならない慶勝がなぜ清須で一泊をしたのか、また、岩倉が言ったという朝命は本当であったのか、クーデター計画がなかったとしたならば、なぜ慶勝は帰国したその日のうちに十分な審議もせず3人の藩士を斬首にし、その後も11人を斬首するなどの処罰を行ったのかなど、数々の疑問が論じられている。さらには尾張藩内部の派閥争いではなかったのかといった説もある。

いずれにせよ青松葉事件によって御三家筆頭であった尾張藩内の意思は勤王で統一され、官軍の一員となった。しかも、尾張藩が官軍になったことで、江戸までの道中を混乱もなく兵を進め、江戸の町を戦乱に巻き込むことなく、江戸城を無血で明け渡しさせることができた。

明治3年(1870)に尾張藩の版籍が奉還され尾張藩は消滅し、最後の藩主義宜が名古屋藩知事に任命された。その後慶勝が藩知事となり、青松葉事件関係者遺族は他家お預けを解かれ、家督の相続を許され、給禄を与えられた。さらに尾張徳川家は明治8年に東京の霊雲寺において青松葉事件で刑死した14人に対し、一切の罪業を消滅させる光明真言による加持祈祷を行った。明治18年には渡辺新左衛門や石川内蔵允の部下であった宇都宮三郎が名古屋の万松寺で渡辺以下の青松葉事件の刑死者の法要を盛大に営んだ。宇都宮三郎は、火薬の発明などが認められて新政府で高位に就くまでに出世した人物でもある。明治22年には帝国憲法発布の大赦によって14人の刑死者の罪科の消滅が言い渡された。

尾張徳川家も14人の刑死者に対し、大正になってからの50回忌法要まで営んだ。なお、青松葉事件の詳細ついて語ることは戦前までタブーとされていた。[参考文献『尾張藩幕末風雲録 血ぬらずして事を収めよ』(渡辺博史 ブックショップマイタウン)・『NHK歴史への招待 第24巻 幕府崩壊』(日本放送出版協会)]

官軍、江戸に向かう

慶応4年(1868)2月9日、官軍は東に向けて軍隊を出すことを決めた。有栖川宮熾仁親王を東征大総督とし、東海道、東山道、北陸道の3つの方面から攻め込むことを決めた。

ここで問題になったのは軍資金だった。官軍側は金がなかった。松平春嶽の家来で財政家の由利公正が300万両の募債を発行するように提案した。今でいう国債だった。由利は「人口が3千万人だから、大人が1人1両ずつ買えば、300万両になる」と言った。官軍は、さっそく資金集めに走った。まず京都と大坂の豪商を二条城(新政府の役所になっていた)に集めた。三井三郎助、下村正太郎、島田八郎左衛門、小野善助、伊勢屋弥太郎、万屋甚兵衛、鴻池善右衛門、加島屋作兵衛らに徳川追討の費用10万両の献金を命じた。当時は特に三井と島田が大商いをしていた。

2月12日、慶喜は江戸城を出て、上野寛永寺に赴いて、蟄居恭順の意を示した。

2月15日、官軍はこうして集まった軍資金をもとに、東征3軍を京都から出発させた。有栖川宮熾仁親王を御大将に、西郷隆盛らが参謀となり、総勢5万人もの大軍勢だった。[参考文献『幕末史』(半藤一利 新潮社)]

東海道先鋒として進軍した尾張藩

青松葉事件から2週間後の慶応4年(1868)2月7日、尾張藩主義宣が新政府の東海道先鋒に任命された。尾張藩は、はっきりと討幕派としての道を進むことになったのである。

ここから慶勝の必死の努力が始まった。慶勝は、直ちに多くの藩士達を諸藩に送り、勤皇派に引き入れるための説得工作に奔走した。遠州、駿河、甲斐、上州など進軍するコースにある諸藩から70件にのぼる勤皇に帰順する旨の受け書を集めた。青松葉事件の記憶が生々しく残る名古屋城下を官軍は、錦の御旗を押し立てて江戸に向かって進んでいった。

江戸城、無血開城

慶応4年(1868)3月13日および14日の2日間にわたって、西郷隆盛は勝海舟と会談し、江戸城明け渡しについての交渉をした。西郷は勝との合意に至ると、総攻撃中止を東海道軍・東山道軍に伝えるように命令した。4月4日、勅使橋本実梁らと江戸城に乗り込み、謹慎した慶喜の代理を務める田安慶頼に勅書を伝え、4月11日に江戸城明け渡し(無血開城)が行われた。

江戸城に先頭で入る役目は、尾張藩が担った。尾張藩の主将となったのは富永孫太夫で、兵800人を従えて江戸城に入り、その警護にあたった。

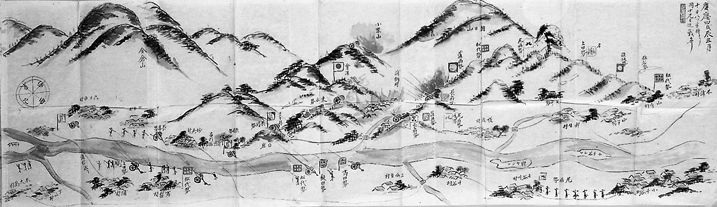

慶応四年辰年越後戦争之図(徳川林政史研究所蔵)

慶応四年辰年越後戦争之図(徳川林政史研究所蔵)薩長軍とともに参加した北越戦争では、藩士隊に加え結成された義勇軍も戦った

この後、尾張藩の諸軍は旧幕府軍の追討に向かった。富永軍は奥羽征伐に向かった。成瀬正肥、田宮如雲らの軍勢は、甲信に向かった。千賀信立の軍勢は北越に進軍した。そして、それらの3軍は、いずれも最後は会津若松城攻めに参加した。尾張藩の軍が各地を転戦した後、帰藩したのは明治元年(1868)11月末で、慶勝は熱田まで出迎え、全隊員に褒章を与えた。[参考文献『幕末史』(半藤一利 新潮社)・『NHK歴史への招待 第24巻 幕府崩壊』(日本放送出版協会)]

葵ではなく菊を選んだ慶勝の選択

慶勝が、土壇場になって朝廷側を選択したのは、藩祖義直以来の尊皇論の影響が強く働いているとみられる。藩祖義直が選述した『軍書合鑑』の巻末に「王命によって催される事」の一条があり、「不測の変ありて、官兵を催される事あるときは、いつとても官軍に属すべし。一門のよしみを思うて、かりにも朝廷に向う弓を引くことあるべからず」と述べられている。

この考え方は四代藩主吉通の解釈で具体化されるとともに、水戸光圀にも受け継がれて水戸家で発展し、徳川斉昭を通して慶勝も感化された。慶勝は御三家筆頭という徳川の立場を超えて、日本の行く末を考えていたようだ。慶勝の考えでは、公武合体による政権が最も良かった。だが、王政復古の大号令まで出た以上、もうここまできたら仕方がないと腹を決めた。

慶勝は、どんどん世の中が動き出していく中で、いかにして怪我を小さくしていくか、日本全体にとって、傷を小さくする方法を考えていた。だから岩倉具視から「二条城へ行き、慶喜に大坂へ行くように頼んできてくれ」と頼まれた時も、慶勝は引き受けた。その二条城には容保、定敬らがいて、彼らは徹底抗戦派だった。しかし、兄の慶勝が言うのならと二人の弟は納得し、慶喜も大坂へ引き揚げることを承知した。この時、慶勝以外に会津を説き、桑名を説き、将軍を説くことができる人物はいなかっただろう。[参考文献『幕末の尾張藩』(櫻井芳昭 中日出版社)]

明治維新を平和的に実現させたことで大きな功労があった慶勝

慶勝は、明治維新を平和的に実現させたことで大きな功労があった。

幕末は目まぐるしい変化があり、全体としてどう動くかを見定めることは極めて困離な時期だった。慶勝は尊皇思想を基本姿勢として、幕府と朝廷の両方に軸足を置きながら、公武合体による新体制を目指した。外部から傍観するのではなく、京都へ出向いて、朝廷と幕府の首脳間の周旋に尽力した。そして、ぎりぎりまで徳川宗家を守り、公武合体の道を探る苦悩を松平春嶽とともに続けた。

しかし、鳥羽伏見の戦いで幕府が敗れ、公武合体がまったく望めない段階に至ったところで、勤王で統一する証を青松葉事件を通して、天下に示さざるを得なかった。自らが望んでいた公武合体の道が破綻したことで、家訓に基づいて尊皇の道を選択した。

その後は勤王誘引、二条城、大坂城、江戸城などの受け取り、政府軍への参加など官軍として活発に動いた。さらに、慶喜助命や徳川家存続の嘆願などで、朝廷へのとりなしや新政府首脳との周旋を担い、抗争の後始末をやり抜いた。これは朝廷と幕府の両方で、重きをなしていた御三家筆頭の前尾張藩主だから順調に進んだ側面がある。

日本の中心部に位置する尾張藩が、もし新政府に反旗を翻して徹底抗戦していたら、日本中は大混乱に陥って外国勢力のえじきにならなかったとも限らないだろう。新政府誕生の過程をみるとき、慶勝は朝廷、幕府、倒幕派間のクッション役と橋渡し役として大きな貢献をした。[参考文献『幕末の尾張藩』(櫻井芳昭 中日出版社)]

新政府の中で軽んじられた尾張藩

しかし、尾張藩の功績にもかかわらず、新政府は薩長が手柄を独占して藩閥政治を行った。明治新政府は、尾張藩出身者をほとんど登用しなかった。それどころか、新政府は徳川の権威の象徴ともいえる名古屋城の金鯱を引きずり落とし見せ物にすることで、人々に徳川幕府の終わりをはっきりと知らせる工夫をした。慶勝にしてみれば口惜しかったことだろう。

幕末の大動乱に翻弄され続けた高須四兄弟

慶勝の弟には、十五代尾張藩主になる徳川茂徳、会津藩に養子に入った松平容保、桑名藩主松平定敬がいる。容保は、奥羽越列藩同盟の中心として戊辰戦争を戦ったことで有名である。兄弟はみな幕末の動乱に振り回されながら数奇な運命を辿ることになる。これを高須四兄弟と呼ぶ。

兄弟は、尾張藩の支藩であった美濃国高須藩主・松平家の出身である。この高須松平家は、尾張藩二代藩主光友が設けた。高須藩は美濃国(現・岐阜県海津郡高須町)に所在し、3万石を領した。高須藩は、尾張徳川家の後継者が絶えると、相続人を送り出すことになっていた家柄だった。兄弟は明治に入ってからどうなったのか、ここに記す。

長男慶勝は、明治3年(1871)に名古屋藩知事に就任、翌年の廃藩まで務めた。明治8年には尾張徳川家当主を再継承した。慶勝は、職を失った藩士を救済するために、明治11年から、北海道八雲町の開拓に取り組んだ。「八雲」という地名は、和歌に因み、慶勝が自ら命名したものである。明治13年に家督を譲った後、明治16年に死去。

次男茂徳は、明治維新に際して、徳川一族の総代的な役割を担い、明治新政府との交渉にあたった。明治17年に死去。

三男容保は、明治維新後、鳥取藩・和歌山藩に永預けとなった後、東京に移されて蟄居した。明治5年に蟄居を許され、明治13年には日光東照宮の宮司となった。明治26年死去。容保は禁門の変での働きにより、孝明天皇から書簡と御製(和歌)を賜った。容保はそれらを小さな竹筒に入れて肌身離さず持ち歩き、死ぬまで手放すことはなかったと伝えられている。

高須四兄弟(海津市歴史民俗資料館蔵)

高須四兄弟(海津市歴史民俗資料館蔵)左から松平定敬、松平容保、徳川茂徳、徳川慶勝

四男定敬は、江戸城無血開城の後、仙台から榎本武揚の艦隊で箱館へ渡り、戊辰戦争最後の戦いである五稜郭の戦いに参加した。明治2年横浜へ戻った後降伏、明治5年に赦免された。明治10年に西郷隆盛が起こした西南戦争には、旧桑名藩士とともに遠征した。明治27年、日光東照宮の宮司となる。明治41年死去。

ここに兄弟の写真がある。写真は、明治11年に東京銀座・二見朝隈写真館で撮られた。互いにどんな感慨を抱いての撮影だったのか、お伺いしてみたいものだ。

第1部 幕末の部

その1、龍馬暗殺

- その時、名古屋商人は・・・

- 明治維新を迎えた時の名古屋の富商の顔ぶれ

- 生き残った商人はどこか?

- 生き残りの秘訣は土地への投資?

- 名古屋商人に学ぶ“生き残りのための5カ条”

その2、ペリー来航

- その時、名古屋商人は・・・

- いとう呉服店十三代当主祐良が写経に励みながら幕末を乗り切る

- 「笹谷」という屋号だった岡谷鋼機

- この頃創業した会社・「頭痛にノーシン」株式会社アラクス

- この頃創業した会社・中外国島

- 名古屋の渋沢栄一と呼ばれる奥田正香が誕生

その3、安政の大獄

- その時、名古屋商人は・・・

- 安政の大地震で被災した、いとう呉服店上野店

- この頃創業した会社・藤桂京伊株式会社

- この頃創業した会社・労働安全衛生保護具のシマツ

その4、吉田松陰 松下村塾を開塾

- その時、名古屋商人は・・・

- 安政3年になると商人達も悲鳴

その5、篤姫、将軍家定に嫁ぐ

- その時、名古屋商人は・・・

- この頃創業した会社・秋田屋

その6、安政の大獄から桜田門外の変へ

その7、龍馬脱藩へ

- その時、名古屋商人は・・・

- この頃創業した会社・繊維の信友

- この頃創業した会社・師定

- この頃創業した会社・角文

その8、新撰組、池田屋事件

- その時、名古屋商人は・・・

- この頃創業した会社・タキヒヨーから独立した瀧定

その9、高杉晋作決起

その10、薩長同盟成立

- その時、名古屋商人は・・・

- 十四代目当主祐昌の時代に入ったいとう呉服店

- 岡谷鋼機が職務分掌「亀鑑」制定

その11、大政奉還の大号令

- その時、名古屋商人は・・・

- 岡谷鋼機「妻子を失い失意のどん底になった兄」に代わって頑張った九代目当主

- 豊田佐吉、誕生する

その12、江戸城無血開城

- その時、名古屋商人は・・・

- 明治維新を迎えても続いた商人の苦悩

第2部 江戸時代初期の部

第3部 江戸時代中期の部

第4部 江戸時代後期の部

第5部 特別インタビュー

Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved

〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地

TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274