幕末を生き抜いた名古屋商人に学ぶ

- トップ

- 第3部 江戸時代中期の部

- その2、松尾芭蕉が『奥の細道』を完成

第3部 江戸時代中期の部

元禄2年(1689)

その2、松尾芭蕉が『奥の細道』を完成

――その時名古屋は・・・芭蕉が4度も名古屋を訪れる

芭蕉 『奥の細道』を完成

「古池や蛙飛びこむ水の音」

江戸時代を代表する俳人松尾芭蕉は、寛永21年(1644)、伊賀国(現在の三重県伊賀市)で生まれた。松尾家は、苗字を許された武士に準ずる待遇の農民であった。18歳の時に津藩藤堂家の侍大将藤堂良清の嗣子で、2歳年上の主計良忠に料理人として仕え、同時に俳諧の道に入った。

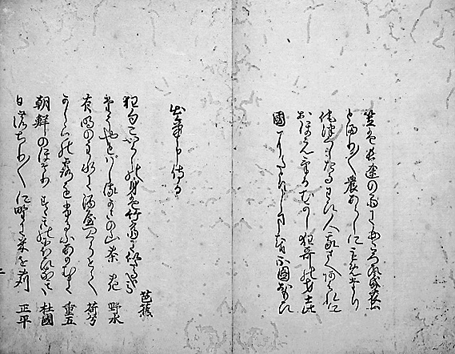

『尾張名所図会』芭蕉 風月堂にて(名古屋市

『尾張名所図会』芭蕉 風月堂にて(名古屋市蓬左文庫蔵、名古屋市博物館写真提供)

寛文12年(1672)、28歳で初めての句集『貝おほい』を学問の神様である伊賀天満宮へ奉納。その後、江戸へ出て、33歳で俳諧師の免許皆伝となる。しかし金や名声の渦巻く俳壇に嫌気が差して、延宝8年(1680)に隅田川の深草に草庵を結び、庭に茂った芭蕉から、芭蕉庵と呼ばれるようになった。

『野ざらし紀行』、『更科紀行』などを詠んだ後、45歳になった芭蕉は元禄2年(1689)に弟子の曽良を伴って東北地方を巡り、岐阜の大垣まで旅をした。その時の紀行文が『奥の細道』である。[参考サイト「芭蕉翁記念館のサイト」]

芭蕉が『冬の日』を完成

芭蕉は、名古屋とも縁が深い。芭蕉は延宝6年(1678)以来、江戸において俳諧宗匠としての地位を築き上げていた。しかし、そのような世俗的な人生に飽き足らず、俳諧の道により精進することを目指し、『野ざらし紀行』の旅に出た。その途中、貞享元年(1684)に初めて名古屋を訪れた。

『冬の日 荷兮編』(名古屋市蓬左文庫蔵、名古屋市博物館写真提供)

『冬の日 荷兮編』(名古屋市蓬左文庫蔵、名古屋市博物館写真提供) 名古屋では、碁盤割に居を構えた富裕な商人達が中心になって、芭蕉を温かく迎え入れ、連句の会が催された。この時巻かれた歌仙五巻が『冬の日』だ。巻頭の発句「狂句こがらしの身は竹斎に似たる哉」は、芭蕉の新風を象徴する風狂の句として名高い。本来私的な配り本であった『冬の日』は、後年蕉風の第一歩と称されるようになった。芭蕉は、その後何度も名古屋を訪れている。

[参考文献『新修名古屋市史』(名古屋市市政資料館)]

財政悪化のなか文教に力を注いだ三代藩主・綱誠

尾張藩では、二代藩主光友の後、その長男である綱誠が継ぎ、三代藩主になった。

綱誠は、承応元年(1652)、光友の正室で将軍家光の娘霊仙院(千代姫)との間に誕生した。本当は次男だったが、正室の子であるため長男とされた。家綱・綱重・綱吉という3人の将軍の甥にあたる。

このように出自が傑出していたから、生まれながらにしてお殿様だった。しかし実際に藩主になったのは、元禄6年(1693)で、既に40歳になっていた。そして7年後には父に先立ち没したから、その治世はわずかな期間だった。

この綱誠は、藩財政の悪化に苦しんだ。綱誠は藩主に就任すると同時に、藩士に対して8年間の倹約令を命じた。しかし、このような財政再建策も、将軍の「御成り」などで巨額の費用を使い果たしたこともあり、すぐ破綻した。

将軍綱吉はいろいろな大名邸を訪問した。これを「御成り」といった。御成りがあるのは大変名誉なことだから、どの大名も競い合って受け入れた。元禄10年(1697)、将軍綱吉の御成りの際には、尾張藩は麹町に御成御殿を新築するために11万両を費やした。御殿は、90間(約164メートル)の棟続きの殿舎、三間梁の49間(約89メートル)の廊下という壮大な建築だった。来客、家中の者あわせて8万人が饗した。これに対して紀伊家は同年に8万両を費やして、綱吉を接待した。

尾張藩は「将軍御成」の資金もなかった。ついに富商に資金提供を仰いで、窮地を脱しようとした。藩は同年、富商に1万7千両の調達を命じた。

綱誠は、厳しい財政状況の中でも文教に力を注いだ。元禄11年(1698)に藩領の地誌『尾張風土記』の編纂を命じたが、未完成のまま元禄12年(1699)に亡くなった。この草稿は宝暦2年(1752)に完成する『張州府誌』の母体となった。綱誠は急死し、後を十男の吉通が継いだ。[参考文献『尾張の殿様物語』(徳川美術館)]

次のページ その3、忠臣蔵

第1部 幕末の部

第2部 江戸時代初期の部

第3部 江戸時代中期の部

その1、井原西鶴が日本永代蔵を執筆

その2、松尾芭蕉が『奥の細道』を完成

その3、忠臣蔵

- その時、名古屋商人は・・・

- この頃創業した会社・材木屋惣兵衛(材摠木材)

その4、近松門左衛門が曽根崎心中を初演

その5、吉宗が享保の改革

その6、上杉鷹山 財政再建に成功

- その時、名古屋商人は・・・

- 夫が死去したため、いとう呉服店に女当主が誕生

- 「季節番頭」制度を採用して商圏を拡大した岡谷鋼機

- 材木屋惣兵衛 名古屋別院の再建で大いに儲ける

- この頃創業した会社・イチビキ

- この頃創業した会社・森本本店

- この頃創業した会社・備前屋

- この頃創業した会社・日本酒「醸し人九平次」の萬乗醸造

第4部 江戸時代後期の部

第5部 特別インタビュー

Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved

〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地

TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274