大正12年(1923)9月1日に関東大地震が発生。死者10万人

その頃、名古屋は…遊郭が大須から大門に移転

名古屋には、大須に旭郭(あさひくるわ)という巨大な遊郭があった。旭郭は明治8年(1875)にできた公認の遊郭だった。だが、都市のど真ん中に遊郭があって良いのかという批判があり、移転することになった。

移転先は、大門だった。大門の予定地では、大正9年(1920)から整地が始まり、開業したのは大正12年4月であった。折しもこの年9月、関東大震災が起こり、東京方面から歓楽街の女性が多数移ってきたので、このことが遊郭の発展のきっかけになったと言われている。

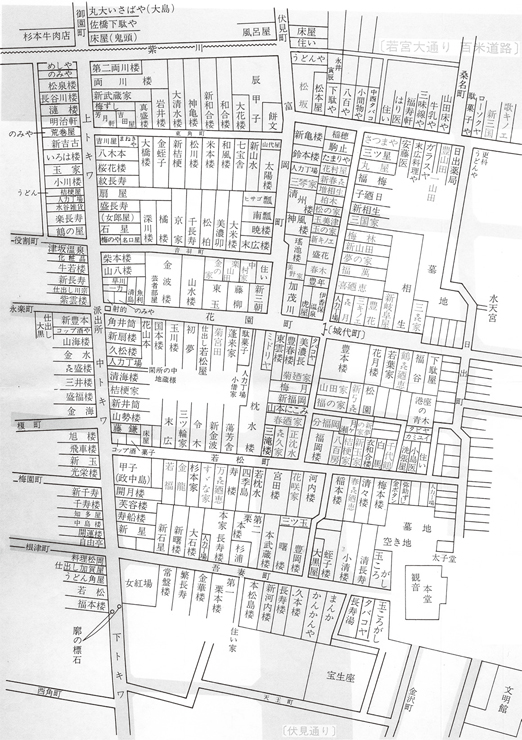

大門の遊郭は、日吉・寿・大門・羽衣・賑の5つの町からなっていた。大門は、東京の吉原を模したつくりの郭だった。外周を幅一間の堀で囲み、四隅の道は斜めにすることで、外部からは中の様子をのぞくことができないようになっていた。

郭の建物は、大正末当時の建築技術を最大限に発揮して建てられたものが多く、近代の文化財としての視点からも価値がある。平成26年(2014)時点でも、旧松岡旅館、旧料亭稲本などが残っている。

建物は木造2階建て、桟瓦葺(さんがわらぶき)で、中央に坪庭が設けられている所が多かった。客室は接客の場であると同時に、娼妓(しょうぎ)の生活の場でもあった。部屋の入り口はそれぞれに趣向が凝らしてあり、くぐり戸のようなものもあれば、色ガラスを貼り合わせたようなものもあった。

大正14年の遊客数は75万人(1日当たり2千人)を数えた。全盛を極めたのは、昭和12年(1937)頃だったという。

遊郭の周囲には、いろいろなものがあった。

遊里ヶ池という池も西隣にあった。夏はボート等で賑わい、中村周辺に住む人たちの憩いの場所であった。だが、娼妓による投身自殺が絶えず、自殺した遊女の霊を慰める守護神として、琵琶湖の竹生島から七福神で唯一の女神である弁財天を迎えた。その後、この池は埋め立てられた。その跡地に昭和12年、名古屋第一赤十字病院が建てられた。

旭郭のあった花園町 『名古屋今昔写真集 第Ⅰ巻』

素盞男神社は、現在でもある。遊郭北西部、かつての県立中村病院の門前に位置する。遊郭にとっても商売繁盛祈願の地であり、神社内の奉納物にはかつての郭内楼名が刻まれているものが多い。

ここに2つの地図を紹介する。1つ目は大須にあった旭郭である。大須観音の西側に随分巨大な遊郭があったことがわかる。その多くは現在道路の下だ。2つ目は大門である。この大門の地図の年次は不詳だが、戦前のものだと思われる。〔この2つのマップは出典が不詳で、コピーがぐるぐる回って筆者の元に届いた。ここに掲載したが、著作権を主張する方がいらっしゃったら筆者にご連絡を頂きたい。〕

金波楼の金吾

『歴史写真集 名古屋再発見』

◆金波楼の金吾

旭郭金波楼の金吾は、明治から大正の初めにかけ、東京の万竜、大阪の八千代と共に天下の3名妓とたたえられた。西川流の名取りで気品があった。西園寺公望の寵愛を受けたこともあったが、金波楼主人の内儀におさまった。

大須から立ち退く前の旭郭(大正12年3月)

次のページ その頃、名古屋は…初めて家計調査が行われる

発刊に寄せて

序文

大正元年(1912)

大正2年(1913)

大正3年(1914)

大正4年(1915)

大正5年(1916)

大正6年(1917)

大正7年(1918)

大正8年(1919)

大正9年(1920)

大正10年(1921)

大正11年(1922)

大正12年(1923)

9月1日に関東大地震が発生。死者10万人

- その頃、日本は 震災が経済に大打撃

- その頃、名古屋は 銀行が取り付け騒ぎに遭う

- その頃、名古屋は 大震災直後に大売り出しを挙行した、いとう呉服店

- その頃、豊田は 佐吉が刈谷で織機試験工場を新設

- その頃、名古屋は 遊郭が大須から大門に移転

- その頃、世界は ドイツが超インフレ

- <この年に誕生した会社>

“地味で堅実”を地でいく管工機材の商社 大清 - <この年に誕生した会社>

「リスクを恐れるな」三兄弟の挑戦により発展 シロキ - <この年に誕生した会社>

薬局から始まり医療・福祉の総合企業へ ナンブ - <この年に誕生した会社>

材木商として港と共に生きる

名古屋港木材倉庫 - <この年に誕生した会社>

学校給食の分野で実績 天狗缶詰

大正13年(1924)

大正14年(1925)

大正15年(1926)

昭和2年(1927)

Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved

〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地

TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274