大正12年(1923)9月1日に関東大地震が発生。死者10万人

その頃、名古屋は…大震災直後に大売り出しを挙行した、いとう呉服店

関東大震災の後で活躍をして大いに評価を高めたのが、松坂屋のルーツであるいとう呉服店だ。

当時の当主は伊藤次郎左衛門祐民だった。祐民は類いまれな決断力と行動力があったと言われているが、それは震災時の対応ぶりで如実にわかる。このあたりの経過を詳述しよう。

関東大震災時の臨時販売所の混雑

(松坂屋コレクション提供)

◆9月1日、正午関東地方大地震火災。名古屋でも屋外へ飛び出すほどの震動は感じたが、それほどの大地震とは想像もしていなかったらしい。

◆9月2日、上野松坂屋は地震による倒壊を免れた。だが、2日午後8時、上野方面からと、竹町方面からの業火の挟み打ちにあって類焼してしまった。

当時はまだラジオはなく、有線電信電話によって新聞のニュースが送られていた時代で、地震のため通信が杜絶して消息は全くわからなかった。それが2日の号外によって、帝都の大半が壊滅したことが報じられ、祐民はすぐ重役会を招集して、栄町店で緊急会議を開いた。

祐民は震災の情報をつかむとすぐに幹部を東京に派遣した。安田、奥山、塚本ら7人が、それぞれ緊急必要な金を懐中して名古屋をたった。東海道線は静岡まで、中央線は甲府までどうにか通じているとの報を得たので、7人は2派に分かれて出発した。不通箇所は強行徒歩である。

◆9月3日午前4時、一切を焼き尽くして、鈴木禎次苦心の設計になる木造四階建てはあえなく全焼した。

◆9月5日、奥山帰名、祐民は情況を聞く。それによると上野店は、地震に助かりながら猛火のためにいかんともすることができず、3日午前4時全焼したこと、幸い来店者や店員には1人のけが人も出さなかったこと、罹災者は着のみ着のままであるから、早急に生活必需物資を本店から送る必要のあること。

報告を受けた祐民は「それはご苦労であった。ともかくけが人が1人も出なかったことは何よりだった」と、顔をやわらげた。

上野松坂屋の損害は、大まかに見積もっても300万円を上回っていた。だが、祐民は名古屋店とこの年3月に復活開店していた大阪店をはじめとする全店の組織と資金を動員して、生活必需品を買い集め、被災地東京に送り込み、廉価販売を行うことを決断した。

◆9月22日、祐民は名古屋港から出帆する駆逐艦に便乗を許されて、次男銃次郎、奥山を従えて上京した。上野松坂屋は、名古屋から送られる資金をもって、織元からどしどし仕入れた。

◆9月28日、開店を前にして、祐民は全店員を集め次のような訓示をした。

「今回の震災で当店は全焼の厄災を蒙りましたが、お客様をはじめ従業員に1人の怪我人も出なかったことは何よりの幸せでありました。特に斯様な非常時に際しましては、店員家族の生活の安定は申すまでもなく、一般罹災者の慰問救済物資供給は私どもの天職でありますから、この際国民共存共栄の精神に則り、誠実を旨としてそれぞれの職責を全うされんことを希望いたします」(『伊藤家伝』)

◆10月1日、東京池之端舎宅で開店。名古屋で木組みをして船で運んだバラックの販売所だった。物資不足の折から、罹災者がドッと押しかけて予想どおりの大混雑に、ストック僅少の品物はたちまち売り切れる盛況であった。

◆11月1日、上野店焼け跡にバラック落成、開店。

◆12月10日、上野店新装開店、連日大盛況。

このように伊藤家が震災に対して素早い行動ができた背景には、先祖の遺訓があった。安政の大地震の時のことである。13代目の次郎左衛門祐良は震災で上野店を失ったが、自らを顧みることなく被災者の救済に尽力した。この祐良は次のように遺訓として書き残している。

「一、天災地変の際はまず第一に店員を救恤せよ

二、次に恩顧を受けた顧客、すなわち大衆を救って報謝せよ

三、災害後には、必ず勃然たる復興景気の到来が必至であるから、商機を捉えてこれに乗ぜよ」

祐民は、この先祖の遺訓を小冊子にして、かねて店員に配っておいた。このおかげで幹部は迷うことなく行動に移すことができた。まさに老舗の強みを発揮した瞬間だった。〔参考文献『揚輝荘と祐民』〕

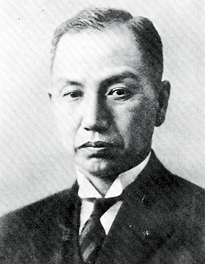

<どえらい人物>名古屋初の百貨店・「松坂屋」を創業 伊藤次郎左衛門祐民

伊藤次郎左衛門祐民

『名古屋商工会議所百年史

伊藤次郎左衛門祐民(すけたみ)。この人物に形容詞を付けるとしたら、いろいろな言葉が浮かぶ。胆力。行動力。先見力等々。

清須越し以来の名古屋商家を代表する伊藤家の当主でありながら、伝統にあぐらをかくことなく挑戦する姿勢は、賞賛に値する。まさに大正時代の名古屋商人を代表する人物だ。

祐民は、伊藤次郎左衛門家の当主で15代目だった。伊藤家は代々「次郎左衛門」を襲名してきた。祐民は守松ともいい、明治11年(1878)に生まれた。妻は9代目岡谷惣助の娘ていだ。

祐民の人生を変えたのはアメリカ視察だった。明治42年に渋沢栄一など著名な経済人と共に訪米する機会を得た。この際に発展著しい百貨店というものをつぶさに見た。祐民は、名古屋で初の百貨店をつくるという決意を固めて名古屋に戻った。

この百貨店への進出は、先代から猛反対された。だが、祐民はあらゆる難関を突破して実行した。開店したのは明治43年で、彼がまだ32歳の時だった。

祐民が創業したいとう呉服店は、大正14年(1925)に現在地の大津通に移転した。店名も「松坂屋」に統一した。

この祐民の別荘として今も残るのが、千種区の揚輝荘だ。揚輝荘は、大正から昭和初期にかけて、覚王山の丘陵地に建設された。

「大正7年 覚王山控山に別荘を営み別家全部を招く、揚輝荘と名づく。

大正8年 揚輝荘落成、道具を移す。」

起伏に富んだ約1万坪に及ぶ広大な敷地に、池泉をめぐらすなど地形や周囲の自然を生かして造られ、最盛期には、建築的・歴史的価値の高い30数棟に及ぶ建物があった。

「揚輝荘」の名前は、この地が月見の名所であったところから、祐民が漢詩の一部「春水満四澤、夏雲多奇峰、秋月揚明輝、冬嶺秀孤松」からとったものといわれている。

揚輝荘は単に個人の別荘にとどまらず、皇族、政治家、実業家、文化人など各界の名士が来荘し、園遊会、観月会、茶会などが数多く開かれる豪華な迎賓館、社交場となった。

祐民は、55歳で定年退職と決めていた。56回目の誕生日を迎えた昭和8年(1933)になると、名古屋商工会議所の会頭を退き、松坂屋の社長職を長男の松之助に譲った。そして昭和15年に没した。63歳だった。〔参考文献『揚輝荘と祐民』〕

次のページ その頃、豊田は…佐吉が刈谷で織機試験工場を新設

発刊に寄せて

序文

大正元年(1912)

大正2年(1913)

大正3年(1914)

大正4年(1915)

大正5年(1916)

大正6年(1917)

大正7年(1918)

大正8年(1919)

大正9年(1920)

大正10年(1921)

大正11年(1922)

大正12年(1923)

9月1日に関東大地震が発生。死者10万人

- その頃、日本は 震災が経済に大打撃

- その頃、名古屋は 銀行が取り付け騒ぎに遭う

- その頃、名古屋は 大震災直後に大売り出しを挙行した、いとう呉服店

- その頃、豊田は 佐吉が刈谷で織機試験工場を新設

- その頃、名古屋は 遊郭が大須から大門に移転

- その頃、世界は ドイツが超インフレ

- <この年に誕生した会社>

“地味で堅実”を地でいく管工機材の商社 大清 - <この年に誕生した会社>

「リスクを恐れるな」三兄弟の挑戦により発展 シロキ - <この年に誕生した会社>

薬局から始まり医療・福祉の総合企業へ ナンブ - <この年に誕生した会社>

材木商として港と共に生きる

名古屋港木材倉庫 - <この年に誕生した会社>

学校給食の分野で実績 天狗缶詰

大正13年(1924)

大正14年(1925)

大正15年(1926)

昭和2年(1927)

Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved

〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地

TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274