大正9年(1920)戦後恐慌に突入

その頃、名古屋は…一代の風雲児・服部兼三郎が商売に失敗して自殺

大正9年(1920)の恐慌では、その対応をめぐり、明暗が生じた。一代の風雲児・服部兼三郎の場合は、残念ながら暗だった。兼三郎は相場下落に耐え切れず、6月3日に自殺を遂げた。

兼三郎は、かつて大正3年の相場失敗に懲りて、しばらく自重していたが、大戦景気の盛り上がりに生来の相場師の血が騒いだ。再び相場の舞台に踊り出てきた。強気の彼は「先物買い」「現物売り」で定期相場に臨んだ。糸値の先行き値上がりを見込んでのことである。その取引量も多かったのである。

3月、兼三郎は弱気でふさぎこみ、また腎臓が思わしくないこともあって、自宅に引きこもりがちになる。

そして市況の破綻がいよいよ明らかとなったのは、4月7日の増田ビルブローカー銀行の倒産であった。市場はパニックに陥った。

一代の風雲児といわれた兼三郎の苦境ぶりを、大番頭の三輪常次郎が日記で詳細に描き残している。興和の社史には、その日記が載っている。

- ◆4月7日、増田ビルブローカー銀行破産する。

- ◆4月9日、朝、主人を見舞う。大大的の弱気なり。

- ◆4月15日、三品、株式、生糸とも、立会できず。大阪にては前川、富永、横山安等は破産するらしい様子。

- ◆4月23日、銀行は極度の警戒で(手形は)玉石混淆割引せず。東京の金巾屋は着荷の品代不払、約定品は引き取らぬ決議をした。東京定期での買注文9、690枚の追証に追われててんてこまいであった。主人には安心するよう叱言を言った。主人も喜んだ。浜松、知多方面の繊屋は7割方休業。丹羽・葉栗ではカネカの機屋以外は全部休業した。

- ◆4月29日、小巾木綿屋には皆々休業を指図した。毎日毎日破産者が続出。(商品は)1品たりとも売れず、倉庫は満杯でこれ以上入らない。主人には(今の状況について)嘘を言って安心させたが、そのときのつらさは寿命が10年以上縮む思いであった。

- ◆5月12日、主人は11日に出勤するはずだったが、病気全快せず見合わせた。返品が多く荷降ろしもできないほどなので、小売店などで廉売を始めた。東京でも大いにやることにした。12日の東京朝日新聞にカネカが倒産せりという記事が出ていた。

- ◆5月13日、住友銀行よりバランス調べ(財務調査)が来た。

- ◆17日、明治銀行に呼ばれ、大三輪頭取の話を聞いた。9月頃には景気回復するかもしれないとのこと。

- ◆5月18日、住友はバランス調べに毎日来る。小生、目方が一貫五百匁(約6キロ)ほど減った。日曜日(18日)には大阪より、例により小澤、近藤、本岡の各氏が来て、いろいろと主人に報告をした。三井銀行の依頼で貸借のバランスを出すことに決定した。店はまるきり閑散。

- ◆5月26日、大阪の綿糸組合では、シンジケート結成について今月5日から毎日寄合をしていたが、ようやくできあがった。25、6日頃には綿布もどうやらシンジケートに加入できることになりそうである。主人は21日より毎日出勤す。酒も煙草も止められた。26日、大阪支店から送金依頼がある。やむをえず送金した。小牧、古知野、桜田の三工場の夜業を休止することを、主人にも話して、その通り決定する。

- (『興和百年史』)

このように常治郎が主人兼三郎を気遣う様子がつぶさに伝わる内容だ。常治郎にしてみれば、自分を13歳の時から預かり育ててくれた恩人であり、言ってみれば親のような存在だった。

だが、ついに最悪の事態になってしまった。6月3日の未明午前4時、常次郎宅に時ならぬ電話が鳴り響いた。声の主は兼三郎の夫人、服部政だった。常次郎はその知らせに思わずわが耳を疑った。服部が自宅の庭で首をつり自殺した、というのである。中区矢場町の服部邸へ駆け付けた彼は、そこで主人の変わり果てた姿を眼前にして言葉を失った。

翌4日、服部邸において緊急重役会が開かれ、専務服部兼三郎の葬儀を社葬として執行することを決め、あわせて取締役三輪常次郎を専務に互選した。

このあたりの様子は、社員として兼三郎に仕えていた石田退三も、自伝の中で次のように興奮気味に記している。

『えらいことになりおったあ、オヤジさんが死んでしもうたあ……』

大正9年の6月の一夜、名古屋の『カネカ』本店から、突然ころげ込むように、こんな電話がかかってきた。電話の主はあわてふためいた三輪支配人である。

晴天の霹靂とはまさにこのことである。

居あわせた支店の全員は、一瞬棒をのんだように立ちすくんだが、むろんわたくしもそのうちの一人であった。(『商魂八十年:石田退三自伝』)

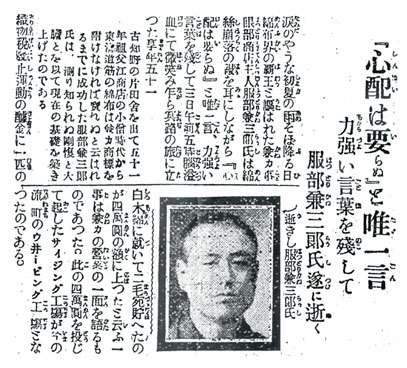

「名古屋新聞」は兼三郎の死を大きく報じている。

服部兼三郎の死を伝える「名古屋新聞」

(現・中日新聞)(大正9年6月4日付)

『心配は要らぬ』と唯一言 力強い言葉を残して服部兼三郎氏遂に逝く

涙のやうな初夏の雨そぼ降る日綿布界の覇王と謳はれた兼カ事服部商店主人服部兼三郎氏は綿糸崩落の報を耳にしながら『心配は要らぬ』と唯一言、力強い言葉を残して3日午前5時脳溢血にて微笑み乍ら冥路の旅に立った、享年51(「名古屋新聞」大正9年6月4日付)

兼三郎は、自らの死に臨んで、家族、常次郎、取引先に宛てて、12通にも及ぶ遺書を遺していた。遺書の主な内容は次のとおりである。

1、三輪常次郎は専務として、今後の万事をしかるべく処理すること。

2、服部家は会社経営については口を挟んではならない。

3、自分の個人財産は全部会社に提供する。

4、自分に掛けた生命保険の受取金は、半分は家族、半分は会社で受け取ってほしい。

あくまで「無私」に徹し、自らの興した暖簾を守ろうとする壮烈なまでの意志がここにあった。そして、その暖簾の再興者として常次郎に一切を委ねたのである。

恐慌の混乱の中、売り先である問屋筋からの入金が久しく途絶えていたところ、兼三郎の死が報じられるや、これらの業者は驚いて続々に債務の弁済に応じてきたのである。あくまで商売の信義を重んじ、いかに損が出る時でも契約は誠実に履行した兼三郎の徳望がなし得たわざであった。

問題の第一は、やはり株式会社服部商店のバランス・シートであった。損益対照でどれだけの負債があり、どれだけの資産内容が残されているかであった。社史には、「債権、債務を決済して、尚ほ優に1千万円の資産を有する状態でありて、資産状態から観察すれば何等悲観すべき点はないと信じます。」とある。正味資産(すなわち貸借対照表の「資本の部」)は実質1千万円を超えていたのである。つまり、それだけ前期までの蓄積が厚かったわけである。

葬儀は、6月5日真宗大谷派名古屋別院において、会葬者多数で盛大に執り行われた。〔参考文献『興和百年史』、『商魂八十年:石田退三自伝』〕

発刊に寄せて

序文

大正元年(1912)

大正2年(1913)

大正3年(1914)

大正4年(1915)

大正5年(1916)

大正6年(1917)

大正7年(1918)

大正8年(1919)

大正9年(1920)

戦後恐慌に突入

- その頃、世界は 国際連盟が発足。日本が常任理事国へ

- その頃、名古屋は 堅実経営で恐慌を乗り切った3大銀行

- その頃、名古屋は 大安売りを実施して市民の喝采を浴びた、いとう呉服店

- その頃、名古屋は 一代の風雲児・服部兼三郎が商売に失敗して自殺

- 服部商店を再建して興和の基礎を築いた三輪常次郎

- その頃、豊田は 上海工場が完成

- <この年に誕生した会社>

〝身の丈に合った経営〟に徹する住宅総合商社 丸美産業 - <この年に誕生した会社>

工業用酸素の草分け 江場酸素工業

大正10年(1921)

大正11年(1922)

大正12年(1923)

大正13年(1924)

大正14年(1925)

大正15年(1926)

昭和2年(1927)

Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved

〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地

TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274