幕末を生き抜いた名古屋商人に学ぶ

- トップ

- 第3部 江戸時代中期の部

- その6、上杉鷹山 財政再建に成功

- その時、名古屋商人は・・・

第3部 江戸時代中期の部/その6、上杉鷹山 財政再建に成功

夫が死去したため、いとう呉服店に女当主が誕生

いとう呉服店は、小売業に転身して以来、順調に発展した。しかしながら、伊藤家の家督相続は多難だった。五代目の祐寿には、三人の子(祐圭、祐潜、祐清)がいたが、揃って短命だった。さらに、隠居として後見していた祐寿も亡くなるという不幸が重なった。

ここで一人の女当主が登場する。宇多である。宇多は、祐潜、祐清の妻だ。当初は祐潜と夫婦であったが、先立たれてしまい、次に祐清の妻になった。しかし、祐清も亡くなってしまった。

困った伊藤家は、祐寿の甥祐正を九代目に迎えたが、祐正もすぐ亡くなった。ついに相続人不在という事態になり、五代目の祐寿の子だと名乗り出る者まで出てきた。その者は「自分こそ伊藤家を継ぐ資格がある」と主張してきた。奉行所の裁可でこれを退けることができたが、大変なトラブルだった。

いとう呉服店の暖簾を守るために、宇多は決意した。宇多自身が家督を継ぐことにしたのである。名前はそれまで「清代」といっていたが、それを「宇多」と改め、十代目当主になった。

宇多はその後、祐恵と再婚した。祐恵は、宇多の御眼鏡に適った男性だった。宇多は祐恵の才能を知っていたからこそ、「この方なら」と婿に入ってもらい、十一代目当主になってもらった。

この相続の混乱を乗り切る支えになったのは、家訓と別家制度だった。家訓は、八代目祐清が家督相続した時に、隠居していた五代目の祐寿が定めたもので、主人としての心得を説いた内容だ。主人に了見違いがある時は、別家が意見すること、身持ちの悪い主人だった場合は隠居させることなど、別家の役割を重んじた内容になっている。この家訓の末尾には別家が署判していて、この趣旨を守ることを誓わせている。つまり、この家訓は、当主と別家が協力して行うことを誓約したものだった。このように、当主と別家が署判するのは後にも度々行われた。

十一代目祐恵は、宇多が自分で選んだ3人目の夫だったが、宇多の目に狂いはなかった。明和5年(1768)には、上野の「松坂屋」という呉服店を4千517両で買収し、江戸に進出を果たした。別名「鶴店」と呼ばれた上野店は、上野東叡山寛永寺の門前にあり、参詣帰りの人々で賑わう立地だった。上野店は、名古屋本店の数倍の売上があった。尾張徳川家、加賀前田家の御用をつとめ、東叡山諸寺の法衣を独占販売するなど世間の信望も厚く、江戸の名所として浮世絵にも描かれている。

だが、一難去ってまた一難。天明元年(1781)の火事で、伊藤家の名古屋本店は類焼した。店は仮営業所で営業し、寛政元年(1789)には再建した。この時の初売りの宣伝には引き札(チラシ)を3万6千枚刷り、尾張国中に配った。引き札は大当たりで、当日の売上は260両になった。この時期のいとう呉服店の間口は25間で、茶屋町50間の半分の広さになった。

いとう呉服店の発展ぶりを、藩が放置しておくはずもなかった。延宝8年(1680)に御用金を賦課したのを皮切りに、しばしば金銀を求められた。八代藩主宗勝の代には、それまで茶屋家が独占してきた「呉服所」の名目が伊藤家にも与えられた。

主家のためならどこまでも! 伊藤家の別家制度

伊藤家には、特別な奉公人制度として「別家」があった。別家には、日勤別家、後代別家、在宅別家という区分があり、中でも重要な役割を果たしたのが日勤別家だった。

「別家」というと、新しく店を出させるなど、暖簾分けを想像するかもしれないが、そうではない。奉公人は30年で退役するものだったが、優秀な者、多くは番頭になるまで勤務した者を「日勤別家」に取り立てて、引き続き勤務させるようにしていた。

この場合、別家の数は決まっているので、その奉公人はいくつかある別家の一つを継ぐことになる。多くは、別家の娘と結婚し、その家を継いだ。別家に娘が生まれない時は、養子と養女を迎えることになっていた。そんな訳だから、別家に生まれた男子は、自分の家を継ぐことが認められていなかった。別家に生まれた男子が奉公に上がると、ほかの奉公人と同じように扱われ、優遇されなかった。優秀な人材ならば、ほかの別家に婿養子で入るほかなかった。

別家の存在意義が大きくなるのは、祐寿の後を継いだ六代目祐圭、七代目祐潜が短期間のうちに死去した時だった。祐寿は、幼い八代目祐清が家督相続するにあたり「子孫之者・別家手代中・頭分手代中」宛として、十四ケ条の掟書を定め、その掟書に当時の別家衆に署判させた。

実際、十代目宇多の時は、別家の藤倉屋忠兵衛が本店の東隣に居を構え、店の維持に注力した。

また、十三代目祐良が家督を継いだ時は、わずか六歳だった。その時は別家の理平が補佐し、家の存続のために粉骨砕身した。別家は、引退後も伊藤家から終生仕送りを受けた。墓地も、伊藤家本家と並んで設けられた。そこまで優遇されていたからこそ、本家のために尽くしたわけだ。[参考文献『名古屋の商人 伊藤次郎左衛門 呉服店からデパートへ』(名古屋市博物館)]

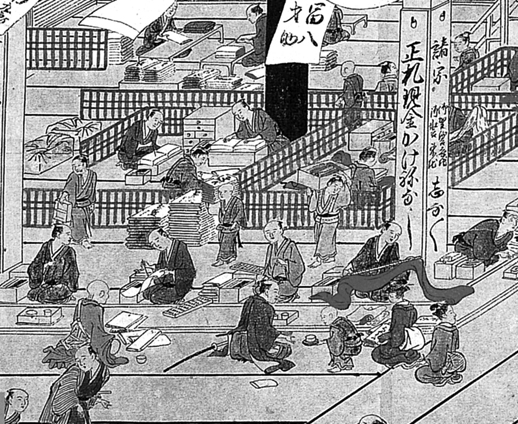

「田舎出来でも日本通用」と評された、いとう呉服店上野店の風景

上野店店内見取り図(部分)(松坂屋本社蔵)江戸時代の上野店の様子。

上野店店内見取り図(部分)(松坂屋本社蔵)江戸時代の上野店の様子。「はいー」と小僧の声が聞こえてきそう

江戸時代の商いの様子は、いとう呉服店上野店の絵(安永元年・1772)でよくわかる。『名古屋の商人 伊藤次郎左衛門 呉服店からデパートへ』には、当時の商いの様子を記した箇所があるので紹介しよう。

〈売場は、半畳ほどの畳を敷いて番頭と客の境とし、畳の上には硯箱・そろばん・ものさし・売上帳・たばこ盆などが置かれた。客が来ると、それぞれの番頭は声をかけて自分の所に呼び寄せ、「えー、茶番」とよび、呈茶を促し、奉公間もない小供が「はいー」と長く返事して茶を差し出す。

売り場には、一部の見本以外、商品が置かれていないので、客の注文に応じて小供たちが奥の蔵まで取りにいく。渡り廊下を歩きながら、「えー、お召縮の中柄ほいしょう」など、独特の節回しで繰り返し蔵番に伝え、蔵番の出した商品を番頭のところまで運んでくる。品物が気に入らなければ何度でも繰り返し、これ以上品物がない時には「しょう積みです」と小声で伝える。

話がまとまれば、番頭は売帳に品名・値段・番号などを記入し、別に巻紙に勘定書を書く。机はないので、巻紙は手に持って書くことになる。代金は売り帳・勘定書と一緒に判取り場の小供に渡し、判を取り、次に金帳場に入金する。仕立物については裁断し仕立てに回す。

金額の多い買い物客には「桔梗屋」とよばれる松竹梅鶴亀の形をした落雁をすすめ、さらに高額な客は、「は印」「ろ印」とよび、表座敷で膳付きのご馳走でもてなし、係の番頭がお相伴した。江戸の川柳に「呉服店よろけて出るは立派なり」「呉服店のめし安金で食へぬ也」とあるのは、こうした饗応を受けた大口買い物客をひねったものである。〉

いとう呉服店 奉公人の心得を定める

五代目の祐寿は小売業に進出する時に奉公人の心得を説いた店則「掟書六カ条」を定めた。その内容は次のようなもので、店員は毎月読み聞かされた。(要点のみ紹介)

一 御法度の趣堅く相守り申すべく候

一 御客様方店先へ御出相成候はば、早速御挨拶仕るべく候、御大身御小身に限らず、御大切に御挨拶申し上ぐべく候。勿論、御買物多少の隔てなく、粗末に仕るまじく候

一 平生世間よりは朝早く起き申すべく候

一 平生店にて、木綿物より外の衣類着し申すまじく候

一 博奕、傾城狂い並に賭録勝負致すまじく候

一 毎日暫時なりとも神仏に礼拝致すべく候

そして十一代目の祐恵は、この掟書に次のような三カ条を加え、九カ条にした。

一 御得意先その他懇意なる方に出火これ有り候はば、早速見舞申すべく候

一 人請合、銀請に一切立ち申すまじく候(人の保証、金銭貸借の保証をしないこと)

一 夜に入り、御得意方より御用向これ有り候とも、御断申上、一切罷出申まじく候(夜分になってからお客様からのご用があっても、すべてお断りし、決して出ていってはいけない)(『商家の家訓』吉田豊 より)

[参考文献『新修名古屋市史』(名古屋市市政資料館)・『商家の家訓』(吉田豊 徳間書店)]

次のページ 「季節番頭」制度を採用して商圏を拡大した岡谷鋼機

第1部 幕末の部

第2部 江戸時代初期の部

第3部 江戸時代中期の部

その1、井原西鶴が日本永代蔵を執筆

その2、松尾芭蕉が『奥の細道』を完成

その3、忠臣蔵

- その時、名古屋商人は・・・

- この頃創業した会社・材木屋惣兵衛(材摠木材)

その4、近松門左衛門が曽根崎心中を初演

その5、吉宗が享保の改革

その6、上杉鷹山 財政再建に成功

- その時、名古屋商人は・・・

- 夫が死去したため、いとう呉服店に女当主が誕生

- 「季節番頭」制度を採用して商圏を拡大した岡谷鋼機

- 材木屋惣兵衛 名古屋別院の再建で大いに儲ける

- この頃創業した会社・イチビキ

- この頃創業した会社・森本本店

- この頃創業した会社・備前屋

- この頃創業した会社・日本酒「醸し人九平次」の萬乗醸造

第4部 江戸時代後期の部

第5部 特別インタビュー

Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved

〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地

TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274